欢迎您访问澳门·威尼斯人(Venetian)轴承生产有限公司

全国咨询热线: HASHKFK

新闻资讯

新闻资讯 威尼斯人常见问题

威尼斯人常见问题澳门威尼斯人娱乐场-Venetian Macao Casino(访问: hash.cyou 领取999USDT)《流浪地球》系列电影的全球传播现象,标志着中国科幻电影已经进入跨文化传播的战略机遇期。本文聚焦中国科幻电影在国际市场推广过程中的海报设计问题,以跨文化传播和视觉修辞学作为研究框架,对比分析中外科幻电影海报设计的视觉语法与审美、图像叙事策略以及文化符号编码逻辑,探讨了当前中国科幻电影海外海报设计存在的文化符号转译失准、视觉语言文化适应性不足、海报设计与目标受众认知图式结构性错位等问题。在此基础上,本文提出了差异化区域(区域分异型视觉)设计策略以及相应的营销策略建构、文化符号创造性转化、基于受众心理的设计路径等应对方案,以期为中国科幻电影更好地“走出去”提供视觉传达设计层面的理论参考与实践指导。

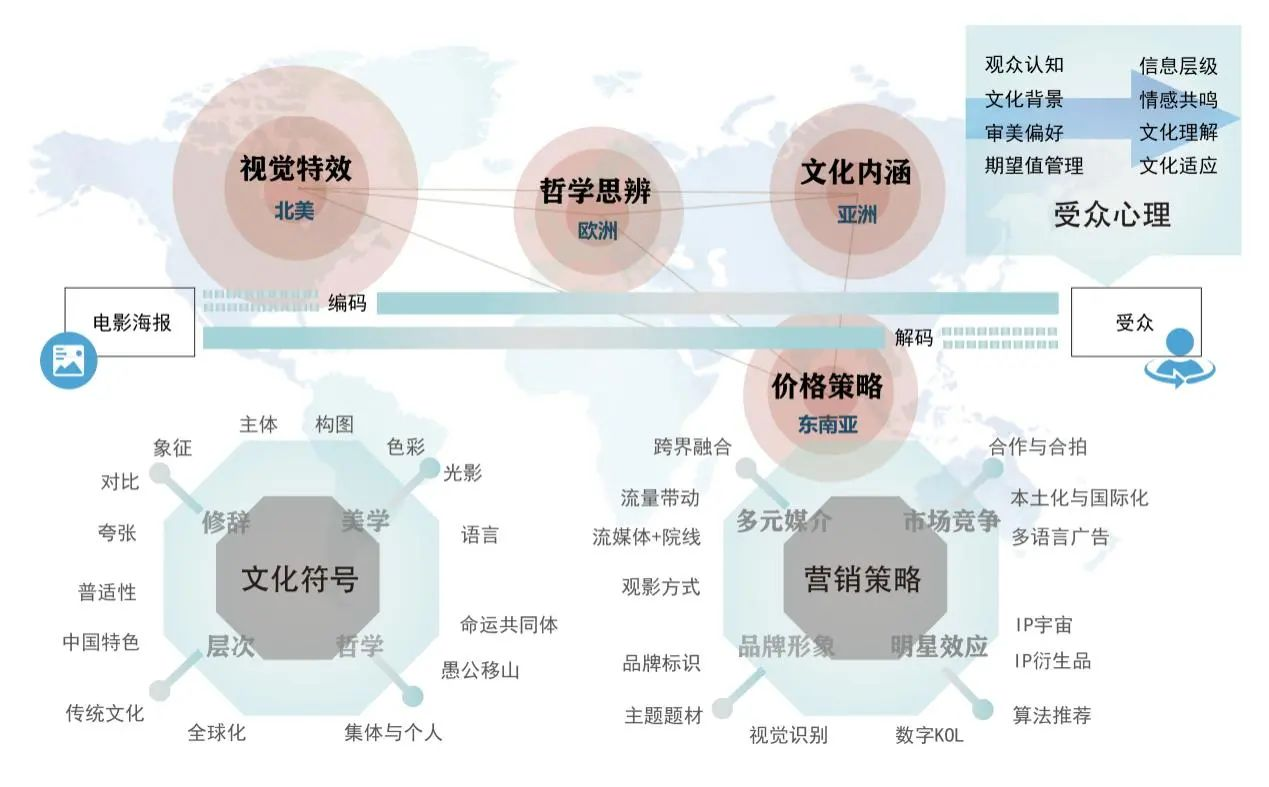

电影海报是电影信息传递的媒介载体,作为一种特殊的视觉传达设计,电影海报中的语言符号和图像符号体现了视觉修辞对情感的表达,共同构成综合性符号修辞行为[1]。随着中国电影工业技术的飞速进步以及中国电影海外市场的拓宽,中国科幻电影的海报设计既要保持文化身份的独特性,又要有效对接国际观众的视觉习惯和审美期待。在语图互动的跨文化情景下,科幻电影的海报设计如何助力国产科幻影片实现“文化出海”,这是一个亟待探索而且具有跨学科融合价值的重要研究议题。本文希望通过对于中国科幻电影海外海报设计现状与问题的解析,提出相应的优化策略,为中国电影“文化出海”提供视觉传达设计层面的理论与实践参考。

美国科幻电影发展至今大致可分为五个阶段:(1)早期探索(1918—1940年代末)。科幻电影初现雏形,受科学幻想文学影响,题材偏向恐怖与实验性,奠定了科幻与恐怖结合的叙事模式。(2)冷战与核恐惧驱动(1940年代末—1960年代中期)。受冷战政治氛围和原子技术发展的刺激,主题聚焦外星入侵、核战威胁与人类生存危机,隐含冷战焦虑和社会同质化恐惧。(3)黄金时代与太空史诗(1960年代中期—1980年代初)。技术革新推动视觉突破,融合神话叙事与商业娱乐成为全球文化符号,题材转向太空探索与哲学思辨。(4)技术爆炸与多元化(1980年代—21世纪初)。CGI技术革新重塑电影工业,结合动作与赛博朋克美学,探讨人机关系与虚拟现实。同时,生态议题与反乌托邦题材持续深化社会批判。(5)全球化与跨媒介融合(21世纪至今)。漫威宇宙等超级英雄科幻片主导票房,IP联动与流媒体扩展受众边界。硬科幻回归科学严谨性,软科幻则通过视觉奇观复兴史诗科幻。[2]

视觉修辞是通过视觉元素和修辞手法来创造意象和说服观众的一种修辞现象,即通过对形状、颜色、线条、光影等视觉元素的运用,实现比喻、象征、夸张等修辞效果。[3]任何符号系统都存在修辞学的认识维度,视觉图像同样可以在修辞学的意义上进行研究。[4]巴尔特(Roland Barthes)在多篇著作中,将摄影与电影作为图像修辞分析的核心研究对象,强调影像的符号学意义与情感穿透力。希尔(Charles A. Hill)和赫尔墨斯(Marguerite Helmers)在梳理20世纪视觉修辞研究成果时也明确宣称:“绝大部分研究成果或者体现为针对视觉媒介产品的修辞研究,或者立足于视觉媒介产品的理论探讨”[5]。因此,科幻电影海报中的色彩与光影、构图和拍摄视角、层次及叙事逻辑等,都是视觉修辞的建构过程。

中美科幻电影因受到各自文化语境与审美偏好的影响,在视觉表达、审美感知和技术伦理层面均呈现出差异化的解读视角与表现方式[7]。与美国科幻电影风行全球不同的是,除了与电影技术相关的视听效果原因之外,由于历史原因,中国科幻电影在“走出去”的过程中存在较为明显的文化隔阂。有学者认为,这些隔阂主要是“硬科幻”与“软价值”(如人性刻画)融合不够自然、具有“高语境”与“低语境”之间的文化落差、表达含糊或文化暗示难以被西方观众理解所导致的,中国科幻电影应通过普遍价值(如亲情、英雄主义)、文化想象转译以及“进化相似性”机制提升跨文化适配度[8]。

科幻电影本身是用视听语言来弥补不同文化背景和地域的个体或群体之间的沟通障碍,而电影海报则着重视觉感官的传播表达。美国科幻电影海报设计注重通过视觉符号与设计变奏传递叙事性(例如强调科技感与英雄主义符号),符合西方审美[9];中国科幻电影海报设计则更倾向于通过意境和象征(如《流浪地球》中的地球与太空站符号)体现东方美学,传递集体主义与人文关怀[10]。部分美国科幻影视为适应中国市场,也会采用“中国风”海报设计,融入传统文化元素(如水墨风格、民俗符号等)。

科幻电影海报能够通过角色构图、颜色、符号,在多模态的编码与解码中实现特定的文化价值表达。但是,现有中西方科幻电影比较文献多聚焦于电影叙事、文化价值观等,较少深入系统分析科幻电影海报如何在跨文化传播中实现“文化视觉编码”与“情感引导”;这些研究大多泛化“国际观众”,而不同文化区域的视觉与叙事偏好可能大相径庭,应该对研究维度加以细化。因此,深入分析不同国家科幻视觉元素与其象征意义,对于实现中国科幻电影的文化输出机制与营销传播路径优化具有一定理论和实践价值。

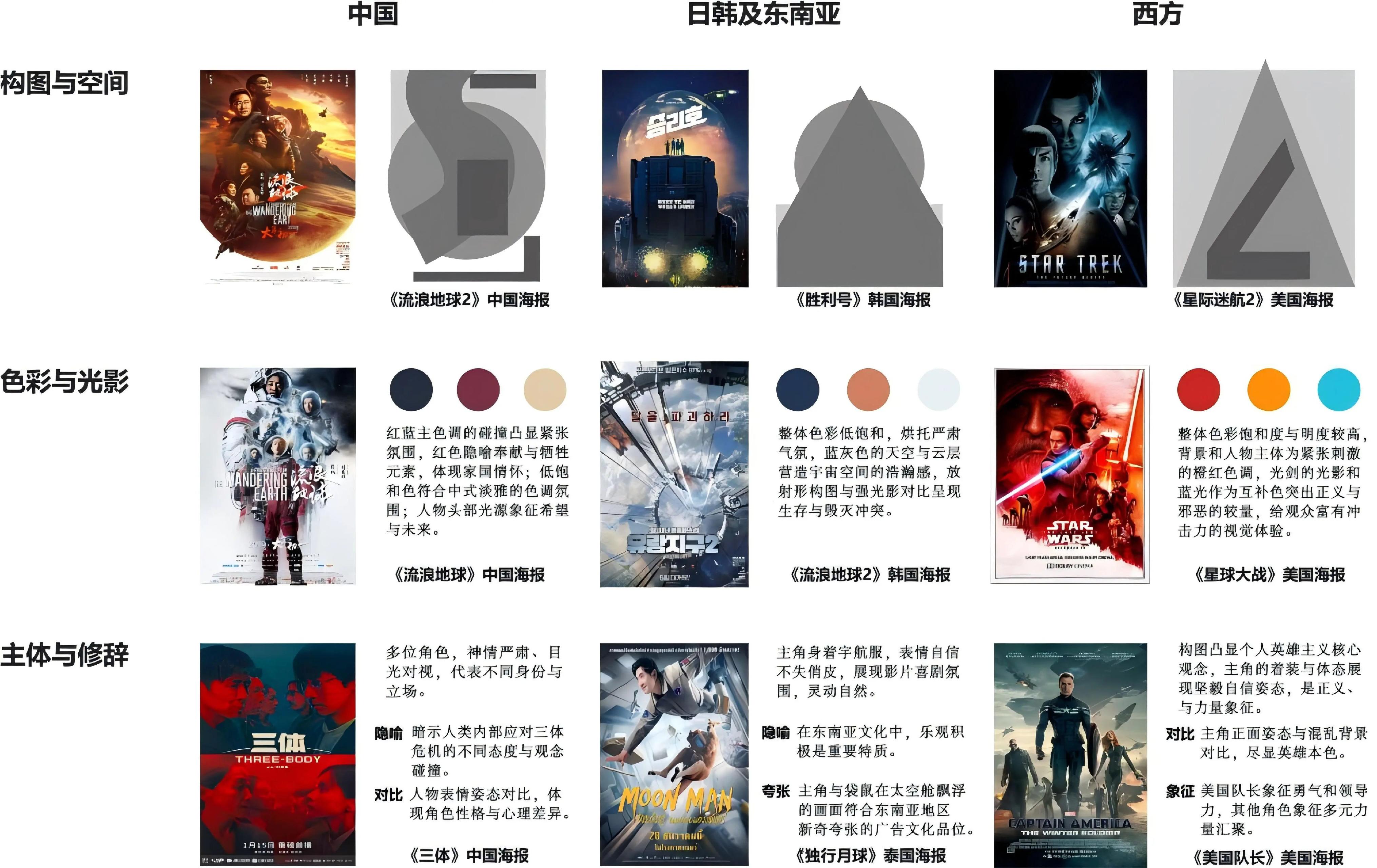

以《流浪地球》系列影片为例,考虑到西方文化背景下的受众偏好,这一系列的海报不仅推出了中国传统的散点式构图版本,将宇宙、地球、太空和人物等元素并置于画面中,形成开放式的叙事空间;也设计了典型的中心构图法版本,将主角置于画面中央,形成明确的视觉焦点和清晰的叙事主体;还考虑到星际科幻叙事惯习,增加了太空场景系列海报,在先进的建模渲染技术下,以深邃的太空场景塑造空间纵深,以复杂而庞大的太空设备凸显浩瀚的空间体量感,重释西方技术美学。

《流浪地球》的中国版海报大量运用红调,既呼应电影中的“红色警报”场景,又体现中国文化中红色所代表的生命力与希望。而其北美版海报则采用蓝色与橙色的对比色调,蓝色强化科技感和太空的冰冷,橙色则突出危机与太阳的炽热,这一配色策略与好莱坞科幻大片如《星际穿越》(2014)的视觉基因一脉相承。日本科幻电影海报如《新哥斯拉》(2016)系列常使用黑色与荧光色的组合,形成独特的“赛博朋克”视觉风格,这一色彩策略已成为亚洲科幻电影的重要视觉标识,并影响了《上海堡垒》(2019)等中国科幻电影的海报设计。中国科幻电影海报如《流浪地球2》《独行月球》(2022)的国内版本注重“写实中见奇幻”的处理方式,通过精细的质感表现和细节刻画,强化科幻元素的可信度与厚重感。西方科幻电影海报如《星球大战》系列、《阿凡达》系列则更强调“奇幻中蕴含写实”,通过夸张的光效、鲜明的轮廓线条和高饱和度的色彩处理,营造超现实的视觉冲击力。

当科幻电影走向海外市场,电影海报对于角色的呈现方式便会反映出深层的、异质文化的不同叙事逻辑。中国科幻电影海报通常采用“群像式”的角色呈现方式,如《流浪地球》系列、《三体》(2023)海报均展现多位角色的并置组合,强调集体间的对立冲突,体现了东亚文化中的“关系本位”思维。西方科幻电影海报则多采用“英雄中心式”构图,如《钢铁侠》系列、《美国队长》系列等的海报将单一英雄形象放大处理,突出个人主义价值观。这种叙事方式基本上是对霍夫斯泰德(Geert Hofstede)提出的文化维度理论的呼应。

中国科幻电影海报中的科技元素常与传统文化符号并置,如《流浪地球》系列海报中,高科技太空站与具有东方美学的行星地形并存,体现了中国文化“天人合一”的哲学思想。《独行月球》海报则将月球与中国传统建筑元素结合,形成独特的“东方未来主义”视觉风格。西方科幻电影海报中的科技元素更多与基督教文化符号或希腊神话元素相勾连,如《普罗米修斯》(2012)海报中外星技术与普罗米修斯神话的隐喻融合,《沙丘》系列海报将宗教仪式感与未来科技形态结合,反映了西方文化当中科学与宗教的复杂关系。日本科幻电影如《攻壳机动队》系列的海报则将科技元素与日本动漫美学、佛教思想融合,形成了“禅意赛博朋克”风格,这一视觉风格对全球科幻电影美学也产生了深远影响。

科幻类型片已形成相对稳定的视觉惯例,这些惯例既是设计师的创作框架、叙事载体,也是观众的接收密码、认知框架。例如,太空科幻片海报通常采用深邃星空背景配以醒目的飞行器造型,如《星际穿越》《地心引力》(2013)等;末日科幻片海报则倾向使用废墟化城市景观与孤独人物的对比,如《后天》(2004)《我是传奇》(2007)等;人工智能题材影片海报多使用人机界面元素与人物眼睛特写的组合,如《她》(2013)《机械姬》(2015)等。中国科幻电影海报在类型视觉惯例的运用上仍处于探索阶段,虽然《流浪地球》系列海报较好地融入了太空科幻的视觉基因,而《拓星者》《缉魂》等作品的海报设计则尚未形成明确的类型识别度,在国际市场上容易造成类型定位模糊的问题。

电影海报的设计策略与发行商的市场定位和宣发策略密切相关。中国科幻电影在海外主要通过院线上映、电影节展映与上线流媒体平台三种渠道发行,不同发行渠道对应了不同的观众群体和传播环境,因而需要差异化的海报设计策略。院线发行的海报设计需要注重视觉冲击力和类型辨识度,如《流浪地球2》北美澳新版海报就强化了其中的科技元素,以巨大的推动器为画面主体;电影节展映电影的海报则侧重艺术性和文化内涵,如《疯狂的外星人》在多伦多国际电影节展映时的海报就选用了具有民族特色的年画版,凸显了影片的黑色幽默与民族风格;流媒体平台要求海报在小屏幕和低注意力环境中仍具有足够的吸引力,因而通常采用色彩鲜明、构图简约的设计策略。

中国科幻电影海外海报在文化符号运用上可能存在对于中国文化元素“过度符号化”倾向,即过分强调或简化中国文化元素,导致文化符号沦为肤浅的视觉标签。例如,《上海堡垒》北美版海报将上海东方明珠塔作为突出视觉元素,并添加红色中国龙图案作为装饰,这种处理方式虽然强化了“中国身份”,却弱化了影片本身的科幻属性,导致类型定位不清晰。《疯狂的外星人》部分海外版海报同样存在这一问题,即过度使用红色、中国结等视觉符号,使海报视觉效果偏向喜剧或民俗片,而非科幻片。类似倾向试图通过直观而简化的文化标签吸引外国观众的注意,却忽视了电影本身的类型特质和内容深度。

大部分中国文艺作品都蕴含着中华民族特有的文化价值观和哲学思想,如集体主义精神、家国情怀、愚公移山、人类命运共同体、天下大同等等[14],中国科幻电影也是如此。然而,这些深层文化内涵在中国科幻电影的海报视觉设计中往往难以得到准确的浓缩与传达。另外,中国电影还常基于本土历史文化和社会语境构建叙事,将时代视角、时代情怀、时代精神融入对历史的审视中,立足于人性的角度并借助类型叙事元素开掘具有生活质感的情节[15]。本土化叙事如何对接国际观众具有地域文化差异的想象体系,也是中国科幻电影海报设计当前面临的挑战。

受“天人合一”传统思想的影响,中国科幻电影往往追求科学与人文之间的平衡,但这一特点在海外海报设计中往往难以得到充分体现。科学与人文表现失衡,既反映了国际电影市场对中国科幻电影的类型化期待与电影本身文化内涵之间的张力,也暴露了海报设计者在跨文化语境下传达复合价值观的困难。例如,《流浪地球2》原版海报通过人物与宇宙场景的和谐构图,体现了“天人合一”的东方哲学思想,但其部分海外版海报却过分强调科技奇观和灾难场面,弱化了人文关怀元素。

中国科幻电影海外海报设计面临美学风格本土化与国际化的双重压力:一方面,需要保持中国电影的文化特色和美学传统;另一方面,将民族元素进行国际化处理又是中国科幻电影海外传播的重要基石。例如,《三体》网剧的国际版海报采用了高度西化的视觉语言,与原作中的东方哲学思想和美学风格存在脱节。《流浪地球》早期北美版海报将中国航天员形象处理得类似好莱坞英雄角色,淡化了中国航天特色。《疯狂的外星人》部分海外版海报则过度强调“中国乡村”元素,无意中强化了西方观众对中国的刻板印象。这些设计策略都未能准确把握跨文化传播的平衡点。

西方观众习惯于从上到下、从左到右的线性阅读方式,而东亚观众则更习惯于整体感知后再关注细节,不同的阅读习惯会造成视觉信息处理方式的差异,因此面向不同观众,海报设计需要考虑视觉层级的安排。基于阅读习惯的差异,东西方科幻电影海报的设计在图层规划、视觉焦点布局以及图文结合等方面表现出不同。西方电影海报强调信息的直接传达、情感的传递和视觉吸引,而东方海报设计强调平衡和统一的美学趣味,对和谐、整体性具备高度要求[16]。例如,《流浪地球》北美版海报采用了明确的视觉层级和线性叙事结构,符合西方观众的视觉阅读习惯,而其亚洲版海报则采用了更为复杂的多层次构图,适应东亚观众的整体感知模式。反观《独行月球》等作品在不同区域市场使用统一版式的海报设计,未能充分考虑目标受众的视觉阅读习惯差异,影响了传播效果。

科幻电影往往与科学幻想事物、宏大场景以及战斗场面的呈现联系在一起,因此其海报的技术表现水平直接影响到观众对电影品质的预期。由于美国电影工业技术的先发优势,海外观众对科幻电影海报形成了较高的技术水准期待,包括特效质感、构图精度和整体完成度等。然而,部分中国科幻电影的海外海报在技术表现上存在不足,例如《上海堡垒》国际版海报中,人物与背景的合成痕迹明显,《拓星者》海外版海报的光效处理不够精细,这些技术层面的瑕疵会导致国际观众对电影本身的品质产生质疑。相比之下,《流浪地球2》的国际版海报在技术表现上达到了较高水准,特别是北美IMAX版海报的视觉质感与好莱坞同类型大片相当,有效提升了观众对影片的期待。

区域文化地图的系统建构是实现中国科幻电影海报进行有针对性、差异化设计,助力“文化出海”的重要基础。根据文化亲缘性和美学偏好,可将主要海外市场划分为以下几个区域,以求达成基于视觉修辞的“高低语境适配”目标。东亚文化圈具有与中国相近的儒家文化基因和美学传统,对集体主义叙事和含蓄表达方式具有天然理解力,因此在很大程度上可以共享海报设计。东南亚地区的文化受中国和印度双重影响,偏好色彩鲜明、象征性强的视觉表达方式。包括北美和西欧主要国家在内的欧美主流市场受好莱坞商业电影美学影响较大,普遍强调个人英雄主义和清晰的叙事结构的表现方式,侧重基于科技硬核与全球议题的视觉效果表现。法国、意大利、德国、瑞典等国的欧洲艺术电影市场则比较特殊,由于艺术电影观众群体独特的审美趣味,此细分市场应注重电影的哲思性和形式创新,对实验性视觉表达持开放态度。

在区域文化地图的基础上,应精准识别不同消费群体的兴趣爱好和生活习惯,对各目标市场的核心受众进行心理画像描绘,为海报设计提供心理锚点,避免文化误判和传播偏差。例如,美国受众年龄跨度大,年轻群体钟情视觉冲击,年长群体看重思想深度,且习惯好莱坞叙事模式与英雄主义;中国年轻观众多,对结合本土文化与国际水准的科幻片兴趣浓厚;日本动漫迷和科技爱好者居多,关注独特世界观与本土科技元素;韩国观众注重影片情感与叙事;东南亚以年轻观众为主,青睐本土神秘文化与科幻融合之作,也接受好莱坞商业片;西欧观众文化素养高,注重电影的艺术与哲学表达,对非好莱坞科幻片接受度良好。需要注意的是,科幻电影海报设计需要平衡类型化期待与文化新奇感,过度偏向任何一方都会影响传播效果。

应基于区域文化地图和受众心理画像,对中国科幻电影海报的核心视觉元素进行有针对性的区域化调整。从构图方式的角度说,针对欧美市场,采用中心焦点明确的线性构图;针对东亚市场,可使用多层次、整体性的构图;针对艺术电影市场,可尝试更具实验性的抽象构图。在色彩应用方面,北美市场偏好高对比度的互补色方案,日韩市场对于精致和谐的色调过渡接受度高,东南亚市场则对饱和度高的色彩组合反应积极。就文化符号的使用而言,在欧美市场,中国文化符号应适度简化并与科幻元素有机融合,增加世界化普适性元素;在东亚市场,可保留更多传统文化细节;在东南亚市场,符号化的中国元素与本地审美结合效果更佳。

不同文化背景的观众具有认知习惯差异,为保证信息传递的效率和准确性,海报的视觉层级设计应做出相应调整。欧美观众习惯于结构化的视觉信息处理,海报设计应采用清晰的主次关系和线性阅读路径。东亚观众习惯于整体性的信息处理模式,海报可采用更为复杂的多层次构图和并置式信息排布。此外,由于影视文化环境的差异,海报的焦点位置应留给用以呈现影片科幻元素、情节冲突或人类情感的主视觉元素,而具有地域性的演员、导演甚至是片名可以放在视觉的边缘位置。

中国科幻电影海报设计应建立文化符号的分层选择策略,调整象征符号、加强通用人类命题,避免符号的随意堆砌和表面化处理,将“中式符号”转化为跨文化通用修辞:第一层是普适性科幻符号,如宇宙、星球、航天器等具有全球认知基础的元素,这类符号构成海报的类型识别基础。第二层是中国特色科幻符号,如中国空间站、嫦娥探测器等具有中国特色但又与国际科幻视觉语言接轨的元素,以这类符号体现中国科幻的特色身份。第三层是传统文化符号,如中国传统哲学观念的视觉化表达、地方性文化元素等,这类符号应经过创造性转化,与科幻语境有机融合。第四层是全球化的文化符号,如国际合作的太空站、多国联合的“反抗军”等。

中国科幻电影在海外上映时,海报设计需与多元媒介、品牌形象、明星效应等多维度营销策略深度联动,形成系统性传播合力。其一,通过与其他领域IP(如游戏、科技品牌)合作,在海报设计中融入跨界元素。其二,结合XR技术设计交互式海报,用户通过手机扫描触发电影片段或角色全息影像,提升参与感。其三,通过系列化海报强化IP宇宙的品牌标识,形成鲜明的视觉识别系统,传递IP定位。其四,海报设计预留衍生品开发空间,强化IP认知。其五,利用大数据分析目标受众偏好,优化海报元素。其六,与科技、影视类KOL合作,定制“解构版海报”或幕后设计故事,通过社交媒体进行扩散,提升话题度。